【1月定例会】誰一人取り残さない防災

- anzenmanshonproject

- 2月11日

- 読了時間: 18分

更新日:2月23日

1月のマンション協議会定例会では、「誰ひとり取り残さない防災」というテーマでー特に障害のある方や要支援者に焦点を当てー別府市の行政で活躍されている村野淳子様に参加いただきセミナーと意見交換を行いました。

長年に渡り被災地を周り現場の経験や教訓をもとに要支援者の防災に取り組んでこられた村野様の知識を学びながら、会場には自立生活センター「STEP江戸川」の皆さんに参加いただき、会員との交流を通して災害時にどのような取り組みが求められているか、話しあわれました。

講師:別府市企画戦略部政策企画課 村野淳子様

参加:STEP江戸川 市川裕美様 土屋様 中曽根様

要支援者サポートは「どのように進めたら良いのでしょう」ー村野さん、進め方を教えてください。

私たちが管理組合の活動に取り組む際、障害を持った方と接する機会がほとんどない方も多いのではないでしょうか。そのため、どのように接していいのかわからない、災害時にどのようなことが求められているのか理解が進んでいない、現実があります。

障害を持った方は、停電時に電動ベッドが使えない不安や、避難情報が届かないといった様々な問題を抱えています。そのため、要支援者名簿の活用や地域住民の安否確認体制、情報共有の仕組みづくりが欠かせません。そこには、住民間のコミュニケーションを促進し、安全で支え合える環境を構築することが求められています。

別府市の村野様が進めている「インクルーシブ防災」では、福祉専門職や地域住民との連携による個別避難計画の作成や、共助の仕組みづくりが進められています。

今回のセミナーは、こうした防災を通じた「共生社会」への取り組みへ向けて、要支援者のサポートをどのように進めていけば良いか、そのヒントをたくさん教えていただきました。

村野さん「これまでの被災地の教訓が生かされていない」。現場で感じたことが活動のきっかけに。

2003年から、被災地に出向き、被災された方の生活支援を行なっていました。

とても感じていたことは、「これまでの教訓は何だったのか」ということです。

私たちは”この前の災害でこれ学んだよね”ということが、次の被災地でも同じように被災した方に襲いかかっていました。

被災する前に教訓を生かし、

被災しない住民、被災しない地域を作らなければ・・

いつまで経っても同じような苦しみと悲しみを被ることになる。

そのために仕組みにできることは、仕組みにする。

できないものは関係機関や地域で支え合いながら、命と暮らしを守る日常のつながりを作る必要がある。

被災地から帰ると大分県にいるのですが、障害をお持ちの方が、何に困り、どのようにするのがいいのか、本人さんと一緒にやることが必要だと思いました。

別府には障害をお持ちの方を中心の市民の集まりがありました。ご家族、行政、福祉関係者が、「地域で共に生きる」をテーマに活動していました。そこに、防災を取り組んでほしいとお願いをしました。

障害のある人もない人も、安心して安全に暮らせる

条例が生まれました。

2006年12月に国連総会にて障害者権利条約が採択された後に条例が欲しい、差別禁止条例、別府市にも条例が欲しいとなりました。

災害時に、通常の避難所に行けない、行っても生活できない、暮らしが大変になる、このことがちゃんとできていないことは差別に当たるのではないかと考え、条例を作るなら、防災の合理的配慮を謳った方がいいということから、条例の12条に防災に関する合理的配慮がうたわれています。障害のある人及びその家族が災害時に被る被害を最小限にとどめるため、災害が生じた際に必要とされる援護の内容を具体的に特定した上で、非災害時におけるその仕組みづくりを継続的に行うよう努めるものとする。としています。これが現在の活動の根拠になっています。

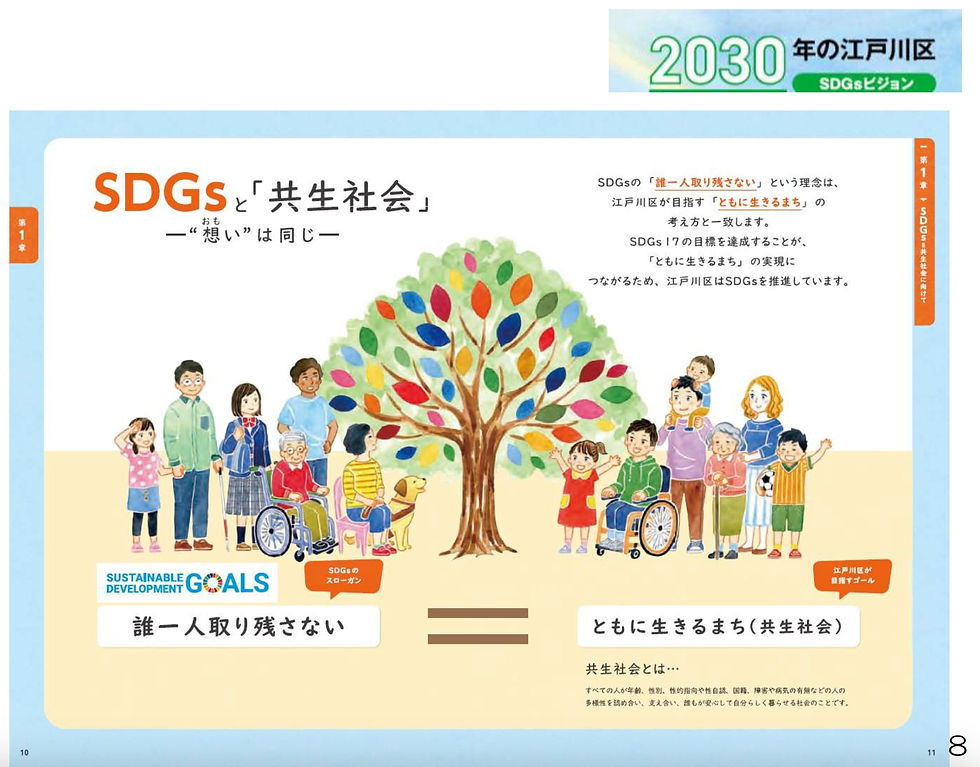

江戸川区も別府市も「共生社会」に向けて、

目指していることは同じだと思います。

江戸川区のホームページには、2030年の江戸川区 SDGsビジョンがありました。SDGsと「共生社会」思いは同じと書いてあります。これも誰一人取り残さない、ともに生きるまち(共生社会)、全く同じことなんだなと思いました。別府市でやっていることも江戸川区で目指していることも、同じものなんだと感じました。

どのように進めたら良いか、

まずはその人の環境を知ることから。

条例をつくった後に、脳性麻痺の電動車椅子でお一人暮らしをしている当時31歳の方をモデルに、取り巻く環境を調べました。住んでいる地域の自治会や民生委員・福祉協力員や消防団などいろいろあります。どのような情報を持っているか、どのような生活をしているかを確かめていきます。

活動の進め方

①地域で活動する組織団体の洗い出し

②組織団体の活動エリアの確認

③各組織の把握項目内容の確認

④災害時要配慮者について必要な支援

3つのヘルパー派遣事務所から派遣してもらい生活をしていました。

タイミング

平常時・避難準備情報・発災時・避難時・避難所にて・その後

ヘルパーが帰る23時から7時半に朝来るまで

「何かあったら彼はベッドから動けない、この時が怖い」と思いました。

災害はエリアで起きます。安心して安全に移動するための計画を作るためには、どのような情報を持っているか確認をした時に、自治会長さんはお名前と住所と生年月日くらい、民生委員さんは当時65歳以上の高齢者のみ対象でしたから持っていませんし、地域の方々はほとんど自治会長さんと同じくらい。では彼の情報持っているのは誰か?それは、3つのヘルパー派遣事務所であったり、日常の計画を作る相談支援専門員という福祉の専門職の方々です。

安心して安全に移動するための計画を作るためには、福祉の専門職に関わってもらわないと難しいと思いました。

安心安全な移動の計画を作るために、福祉の専門職に関わってもらう

インクルーシブ防災を別府市で始めました。

では、どのようにするのか?

福祉職の方に頼んで、アセスメントを行いました。

どのような状況で、何を準備していて、どのようなことに困るのかを、調べました。

個別の計画を作り、

その人にとって一番いい方法を話し合います。

お住まいの地域の方に集まっていただき、話し合いをします。

みんなが助かるために、自分たちに何ができるのかを考えます。本人が話せない場合は、相談支援専門委員やケアマネジャーが説明をします。訓練をして計画を検証します。

障害をお持ちの方々のサポート対応記録を地域にお返しして、次にそのことが解消されることを目指しています。

地域の方も、障害を持った方を安心安全に移動する方法がわかると、何回も集まっていろいろ協議をしてくれて、移動に必要なロープを使うときに、自分たちの手にあったロープを使ったり、知的障害の女の子がリヤカーのタイヤに手を挟まないように毛布をかけたりとか、工夫してくださってみなさんで行っています。要配慮者と家族と地域の方が、顔の見える関係ができて安心して暮らし続けられるような関係性を作ることがとても大切です。3年くらいこういうことをやって、最終的に災害時ケアプラン別府モデルをつくりました。

災害時ケアプランは7つのステップ

災害時にケアプランは7つのステップで進めています。

0.地域におけるハザード状況の確認ー住んでいる場所がどのような被害を被るか

1.当事者力アセスメントー本人の状態、何を準備して、何に困るのか

2.私のタイムライン作成ー水害が多いので72h前からどう動くのか一緒に作成します

3.地域力アセスメントーどのような資源があり、どのような人たちが関わってもらえるのか

4.災害時ケアプランー地域の調整会議

5.私たちと地域のタイムラインを含む避難支援プランを作成

6.当事者によるプランの確認ーこの情報を多くの方に知ってもらいたいので確認します

7.プラン検証改善 訓練にて、支援計画が有効かどうか確認します。

個別避難計画作成を市町村に努力義務化

2021年には、災害対策基本法の一部が改正になり、国は市町村に個別避難計画作成を努力義務化しました。別府市の先行したモデルのように取り組まないと命は助からないだろうということで、国にも認めていただいたと思っています。

個別避難計画の作成と留意事項

大きな方針として、必ず”市町村が主体となって地域の実情に応じて個別計画を作成します”とあります。地区防災計画の委託を受けて作るようになっていると聞いていますが、それを作ることによって、個別計画も一つずつ必要になるのではないか、と思います。

本人との信頼関係が期待できる福祉専門職の方の参加が極めて重要です。ですからこれを機会に可能であれば、福祉専門職の方と関わることができれば、もっとスムースに計画を作れるのではないかなと思います。

避難行動要支援者の名簿について

どのような方々にどのような名簿をお渡しするのか決めています。行政がどう進めているかを確認しておいて欲しいと思います。

心身の状況、ハザードの状況、人的環境を考慮して、優先度が高い人から個別避難計画作成を進めていきます。防災危機管理課を中心に進めています。私は、庁内連携行政内部の課内の横のつながりを作るような取り組みを行っています。

個別避難計画作成の流れ

全体にどのような流れで行なっているかというと、

①対象になる方全員にご案内をしています。

②ご自身やご家族で個別計画を作れる、マンションではみなさん自分たちの避難計画を作って欲しい、自分たちがどう動くかということをご家族で計画を作る、その後サービス提供を受けている方は、福祉専門職と一緒に作ってもらうようにしたほうが、より具体的な話ができるのかなと思います。

③受けていない方は、この方のことが心配だと思う方は、別府では自主防災組織の方に作ってもらっています。

④それでも個別に作ることが難しい方の情報は市役所に戻ってきます。個人情報を共有したくないという方が最終的に戻ってくると思います。

別府市の場合、民生委員や自治会やいろいろな方が見て、その方に個別計画が絶対必要だと思った場合は、本人さんに説明しますが、行政から個別計画を作成してみなさんに共有していいという条例を作っています。ですから、本人がNOと言っても、周りから絶対必要だという方は、作れるようになっています。誰一人取り残さないようにするには、そういう段階的な情報を積んで、やっていこうと思っています。

障害当事者の方々の、主体的なネットワークで勉強会等を行なっています。福祉フォーラムのメンバーの障害者の方々は、まず自分たち自身が災害のことをもっと詳しく知ろう。自分たちにできる備えをしようということで、積極的に勉強会をしています。大分気象台や社会福祉協議会とともに勉強会をやり、気象台が出している情報の見方、とり方、それによってご自身のタイムラインを作って、事前に動く方法を勉強しています。

水害対応が求められる江戸川区で個別避難計画を

江戸川区の水害ハザードマップでは、赤くなっていますよね、江戸川区としては区域外への避難を推奨、個別計画の優先順位は4階以下の方々、と書かれています。こういうことが中心になった時には、皆さん方々の個別計画を作った時に、どこに避難をするか、避難所があると聞いていますが、避難所も危ういという気がします。難を逃れるために、どこか違うところに行ったほうがいいのかもしれません。お住まいになっている方々が、判断をすることだと思いますし、4階以上にお住まいの方は、長時間水が引かない場合は、籠城しなければいけなくなると、その期間の生活をどうしていくか。一番困るのは、トイレになると思います。食べ物や水、トイレがある程度準備できていないと、困ると思います。地区防災計画の受託をされているということは、自分たちの計画の中である程度、どうするのかをお見せするとともに、それを行政に出すことによって、それ以外で支援を受けられるものは受けるようにしておく必要がある。災害ボランティアの受援と書いてありますが、いろんなボランティアが活動していますが、ボランティアとの付き合いも日常からできるようにしておいたほうがいいと思います。

階ごとの防災担当による安否確認の仕組みが大事

マンション内の優先順位の確認、階ごとの防災担当も作って見回りができるようにすると良いと思います。安否確認をどのように行うのか、庁内連携の話をしましたが、別府市の場合は別府市民全員の安否確認が欲しいんです、サイボウズ社のKINTONEで各関係の課がつながっている個人・事業所・施設で確認していただく仕組みが作れないか、石川県でも使っている。安否確認の仕組みが一番大事になるので考えていただければと思います。

広域避難計画のツールも有効に

江戸川区にもタイムラインを作る、綺麗な冊子が出ていました。

皆さん使っていらっしゃるかもしれませんが、全ての世帯がこれを使って、対策をとることを行い、関係者がよく理解しておくことが必要。どこに誰がいるのかがわからないままだと、後で支援のしようがありませんので、それは大切になると思います。こちらは有効に使えるものと感じました。

関係機関と一緒に、訓練をやってみる。

別府で実施した訓練とは。

いろんな方々の力を借りながら、少しずつ進めているのが別府市の現状です。

マンション以外のところと協力ができるのであれば、一緒にやれるような方策を作れると良いと思います。全ての人に寄り添い、力を借りながら、命と暮らしを守るため、安心安全に暮らし続けられる別府市を作っていこう。そのためには、持続可能な地域づくりと人づくりを丁寧にやっていかなければいけないと思っています。それをすることで、誰一人取り残さない防災ができるのではないかと思います。

講師 村野淳子 様

2003年宮城県北部連続地震災害で被災者の支援活動を行ったことをきっかけに、全国で発生する被災地で、被災者の生活支援活動を行う。「障害者の防災を考える」をテーマに勉強会や避難訓練、啓発活動を始め、、「別府市障害がある人もない人も安心して安全に暮らせる条例」の施行に委員として関わる。東日本大震災では避難所の改善に取り組み、2016年4月より別府市にて、個別支援計画のモデルづくりとともに、地域共生社会の実現を意識し地域づくりに着手。

村野淳子様の講演

こちらでも見ることができます。

05 別府市における災害対応 別府市インクルーシブ防災や部局横断な連携会議

今回参加いただいたSTEP江戸川の皆さんより

自立生活センターSTEP江戸川から参加くださった土屋峰和さんと市川裕美さん

自立生活センターSTEP江戸川とは

障害者の自立支援をしているところです。STEP江戸川では、ヘルパー派遣をやっていまして、利用者さんがたくさんいます。利用者さんの中には、家族で住まれている方もいますし、1人で住まわれている方もいます。

ヘルパーさんに来て頂きながらの生活をしています。

私はマンションに住んでいて独居です。こういう体ですので、自分でできないことがたくさんあるので、ヘルパーさんに来てもらいながら生活をしています。どんな障害を持っているかと言うと、首から下が麻痺をしています。立ち上がることも歩くこともできません。腕は多少動きますが、指先は全く動かないので、ものを持ったりとかつまんだりすることができません。食事とかトイレとか入浴とか生活の様々な部分で、ヘルパーさんに来ていただいて生活をしています。

ヘルパーさんがいない時、もし災害が起きたらどうしたらいいか

でもヘルパーさんがずっと24時間いるわけではないんです。いない時間も結構あります。そんな中で災害が起きたとき、どうしようかなって思うんですよ。例えば、水害で避難をする場合、避難をするにしても1人ではいけないんです。自分で部屋から出ることさえできない。ドアを開けられません。ベッドに乗っていれば自分で車椅子に乗ることもできません。そういった介助をヘルパーさんにお願いしながら、過ごしています。

停電でベッドが動かなくなると、何もできなくなるので、怖いんです。

例えば、停電になったとき、僕は電動ベッドに乗っているんですが、電動ベッドが動かなくなりますので、ベッドを起こせなくなります。僕は普段ベッドを起こした状態で水分を取ったり、携帯をいじって連絡をしたりしていますので、ベッドが動かなくなるとその連絡さえできなくなります。水も飲めないトイレにも行けなくなってしまう。想像するとめちゃ怖いんです。でどうしようかなと。と思うこともあります。

災害対応は、前もって考えておかなくてはいけない。

能登の地震なんかも本当にそうですね。そういう方いたと思うんですね。どういうこともできないと言う状況になりかねない。それを考えると、前もって考えておかなくてはいけないと思います。マンションに住んでいますけれども、ほんとにどんな人が周りにいるのかもわからないですよね。うちのマンションでは車椅子の方が何人か住まわれていますけれど、普段は廊下で会う位以外はほとんど話をしたことがありません。そういう災害が起きたときに、質問にあったように安否確認とか、同じ階での確認だとかがあると安心かなと思います。

ヘルパーさんがいない時、声をかけてくれると安心かなと思います。

ヘルパーさんがいない時間に地震が来たとか、そうなると、停電してヘルパーさんがいないとどうにもできないと言うことになりますので、そういった時に近所の方が声をかけてくれたりとか、何か支援物資を運んでもらえるとすごく安心かなと思います。

そのマンションで車椅子では暮らしやすいと思っていて、意外にいるんじゃないかな、障害者に限らず、高齢者の方や独居の方もいらっしゃるでしょうし、ちょっと足の悪い方もいたりするんじゃないかと思います。

できないことや必要なことは、障害を持つ人によってずいぶん変わります。

障害は車椅子に限らずいろんな障害があります。できないことと言うのは僕の言った事は僕のケースであって、同じように車椅子に乗っていても、できないことや必要をする事は人によってだいぶ変わります。その人のどういうことを求めているのかは聞いてみないと分かりません。普段からのコミニケーションが必要かと思います。

自立生活センターSTEP江戸川からきた中曽根鈴音さん。

私は、江戸川区ステップ江戸川で聴覚障害者の当事者スタッフをしています。私は江戸川区内のマンションに住んでいて、パートナーが同じ障害で車椅子ユーザなんですが、1匹プードルを飼っていて3人で暮らしています。私自身、聴覚障害がありまして、普段は両方の耳に補聴器をつけて生活しているんですが、聴覚障害者もいくつか種類があって、その中でも私は聞こえる音と聞こえない音が例えば低い音は聞こえるけれど、高い音が聞こえないと言う複雑な種類の聴覚障害です。なので耳元で大きな声で喋ってもらってもそれを全て理解することはできません。

聴覚障害は災害時に情報を得るのが難しいんです。

私は山口県出身で、東日本大震災の時は山口県にいて直接被害を受けていないんですが、報道で”東日本大震災では聴覚障害者が普通の人の2倍の死亡率だった”と聞いています。そもそも災害時、私たちは情報を得ることが難しいので、サイレンとか放送とか周りの人の避難してと言う声だったりが入ってこないので、いわゆる逃げ遅れが多いと思います。例えば、夜中に地震が来たとき、災害時は私たちはぐっすり寝ているときに放送があったりサイレンが鳴ったりすると、全くわからずにそのまま寝てしまっていたり、気づいたときには家の前まで水が来ていたりと言うなことがあったりというのを東日本の時にあったと聞いています。

災害時にサポートして欲しいことは、情報を視覚的に教えてもらうこと。

私たちが災害者にサポートしてほしいことは、呼びかけが聞こえないので、今何が起きているのかがわからない、補聴器をつけていても聞こえる音聞こえない音があるので、これは何の音なんだろうと言う判断もできないので、災害時には他の人と隣の人に教えてもらわないといつまでも気づきません。隣で火が出ていても音が出ないと気づかないし、私たちはマンションで生活している中で、隣の方だったりつながりがすごく大事だなと感じています。

私たちは例えばどこに避難してくださいとか、どこに逃げてくださいとか、どの方向にあげてくださいと言うお知らせがあっても、わからないので、ほんとに逃げようがない。ということがあります。私たちは情報もらえたら自分である程度握られますし、車椅子の方だったりとか足の悪い方があったりのサポートをすることができます。情報を教えてもらう必要があります。

聴覚障害があることは見かけでわからないので、目印で気づいて欲しいです

1番困るのは私たちは見かけだけではわからない障害なので、私自身聞こえないと言うことに周りの人に気づきにくいと言うのも特徴の1つです。私は災害時、耳が聞こえません。聴覚障害がありますというバンダナが配られていまして、家にあるんですけれども、もしもの時はそれを使って、周りの方にサポートをしてもらうように呼びかけをしようかなと思っています。

最後に

別府市の村野さん、STEP江戸川の皆さんありがとうございました。

要支援者のサポートという課題は、どのように取り組めば良いのかわからないという漠然とした気持ちから、なかなか進みにくい面がありました。

村野さんより、別府市の具体的な取り組みや事例を教えていただき、漠然としたイメージから具体的なアクションの姿を見ることができたことは大きな学びでした。

また、車椅子の生活でヘルパーさんの介護を受ける暮らしをされているSTEP江戸川の土屋さんのお話で、日常がどのような状況であるのか、困っていることや求められているサポートがどのようなことかを、理解する機会になりました。聴覚障害の中曽根さんは、外見では障害を持っていることが分かりづらく、また災害時の音が聞こえないことによる逃げ遅れなどが想定されていることを学びました。

今回のセミナーは、防災を通じてこれからの「共生社会」への取り組みへ向けて、要支援者のサポートをどのように進めていけば良いか、そのヒントをたくさん教えていただきました。またマンションで同じフロア同士で顔を見える関係をつくり、普段から話し合える機会を作ることの大切さも教わりました。本当にありがとうございました。

コメント